日本の迷信はどのような背景で作られたのか?

日本の迷信は、自然現象・宗教観・生活の知恵などが混ざり合い、長い歴史の中で形成されてきました。

特に、以下の3つの要素が影響しています。

- 神道と仏教の影響

- 神道では、森羅万象に神が宿るとされ、自然現象や日常の出来事に霊的な意味を見出してきました。例えば、「夜に口笛を吹くと蛇が来る」という迷信は、夜の静寂を乱すことへの戒めであり、同時に精霊や妖怪を恐れる信仰から生まれたものです。

- 仏教の影響で、「四(死)」や「九(苦)」の数字が忌み嫌われるようになったのも、迷信の一種と言えるでしょう。

- 江戸時代の庶民文化

- 江戸時代には、「ことわざ」や「言い伝え」として迷信が広まりました。庶民の間では、長寿や商売繁盛、家内安全を願う形でさまざまな迷信が生まれました。例えば、「茶柱が立つと縁起がいい」というのも、江戸時代にお茶文化が広まったころに生まれたものです。

- 先人の知恵と実用的な理由

- 「夜に爪を切ると親の死に目に会えない」という迷信は、実は当時の生活環境に由来します。昔は灯りが弱く、夜に爪を切ると怪我をする危険があったため、戒めとして広まりました。

迷信は誰が考えたのか?

迷信の多くは特定の誰かが考えたわけではなく、民間の言い伝えや経験則から自然に広まったものです。

しかし、一部の迷信は、陰陽師(おんみょうじ)や僧侶、商人によって広められたものもあります。

例えば、平安時代の陰陽師・安倍晴明は、方角や吉凶を占う「方違え(かたたがえ)」の概念を広めました。

また、商人たちは「招き猫」のような縁起物を信じることで、商売繁盛につなげていました。

令和の時代に開運につながる迷信

現代のライフスタイルに合った、開運効果のある迷信をいくつか紹介します。

- 「朝一番に笑うと、その日一日が良い日になる」

- これは科学的にもポジティブ心理学で証明されており、朝に笑うことで脳が活性化し、一日を前向きに過ごせる効果があります。

- 「スマホの待ち受けを龍や富士山にすると運気が上がる」

- 風水的にも、龍は財運を呼び、富士山は成功を象徴するとされています。SNSでも「金運アップ待ち受け」として人気がありますね。

- 「新しい財布を使い始めるのは春が吉」

- 「春(張る)財布」と呼ばれ、お金が増えるとされる縁起の良い習慣です。特に寅の日・巳の日・一粒万倍日に使い始めるとより効果的と言われています。

- 「トイレ掃除をすると金運が上がる」

- これは風水の考え方にも通じますが、実際に成功者の多くが実践していることで有名です。きれいな環境は良い運を引き寄せるとされています。

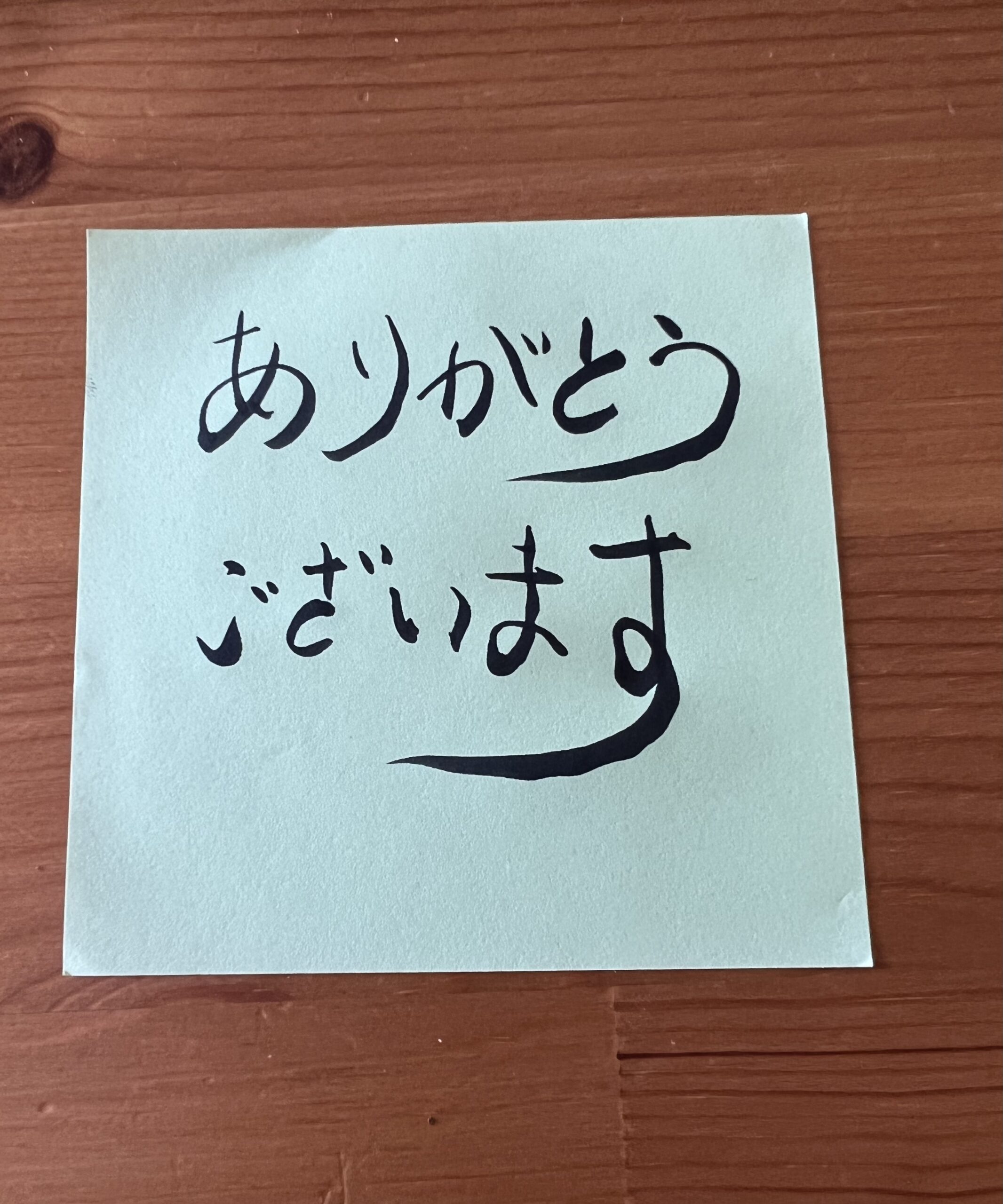

- 「夜寝る前に感謝の言葉を口にすると運気が上がる」

- 「今日もありがとう」「おかげさまで良い一日だった」と言葉にすることで、潜在意識がポジティブになり、幸運を引き寄せると言われています。

まとめ

日本の迷信は、宗教・生活習慣・知恵が組み合わさって生まれ、

長い歴史を通じて受け継がれてきました。

令和の時代でも、ポジティブな迷信を意識すれば、心の持ち方が変わり、開運につながることもあります。

迷信を上手に取り入れて、楽しく幸運を引き寄せてみてはいかがでしょうか?😊